香烟:请给我一支兰州

宋冬野的《董小姐》里,有这样一句歌词:“陌生的人,请给我一支兰州。”这首歌流行起来的时候,疑问也跟着来了,“一支兰州”是什么意思?所谓“兰州”,其实是“兰州”牌香烟。

明朝末年,兰州开始种植烟草,此后几百年,兰州渐渐成了中国的绿烟主产区。我的老家金崖,以及后来生活过的夏官营,都盛产烟叶,这两个地方,在清朝时有二十多家烟坊,1949年以后增加到四十多家。有一段时间,这里产的水烟,曾是贡品。

念小学时,我们勤工俭学的主要内容之一,就是给水烟厂捋烟叶,把叶脉和叶肉分离出来,以便晾晒和切丝。有一次,全校学生集中去水烟厂捋了一下午烟叶,所得的收入,给全校的教室铺了砖地。四百个小学生,闹哄哄地聚集在水烟厂的车间里,或蹲或坐,一边说着话,一边有一搭没一搭地,把烟叶的叶肉捋下来扔一边,把叶茎扔一边。都是小孩子,手上的气力不足,加上漫不经心,叶肉捋得并不干净,水烟厂的工人就在一边做二次加工。

对钱有了非常具体的概念后,回想起这一幕,我突然明白了,四百个小学生一下午的劳动,不够铺那么多砖,那多少带点赞助的意思吧。由此可见,在上世纪八十年代,水烟厂的效益还是不错的。

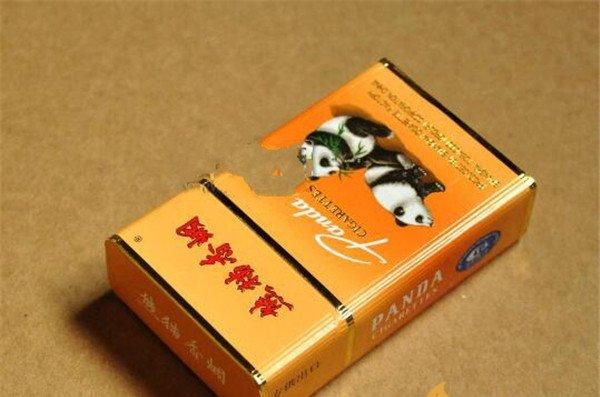

也是八十年代,抽水烟的人少了,卷烟成了主流,兰州卷烟厂渐渐成了名牌。它的前身,是1936年成立的“中国华陇烟草公司”。1949年,它被军方收购,变成“中华共和烟草公司”,再后来,成了兰州卷烟厂。七十年时间,它推出的香烟牌子,有“耕牛”“826”(为纪念兰州解放日而制作的品牌)“黄河桥”“滨河”“泰和钟”。八十年代之后,就是“海洋”和“兰州”了,2006年,“海洋”停产,兰州从此只剩下“兰州”。

我曾在兰州卷烟厂旁边住过一阵子,每天看着卷烟厂的工人穿着蓝色的制服出出进进,有时会在饭馆遇到他们,听他们讨论排班和薪水的事,甚至渐渐熟悉了他们的工作流程。烘焙烟叶似乎总是在晚上,夜黑了,天凉了,天空墨蓝沉静,烟草味道却像是学生放了学一样,闹哄哄地破空而来,香、干燥,带点似有若无的蜂蜜味,如果那味道有颜色的话,该是金黄透亮的。

我虽然不抽烟,却被那味道迷住,它一点也不像二手烟,辣、沉、陈旧、气势汹汹,它是年轻的、轻盈的、透明的,甚至性感的。卷烟厂因此像个魔术大棚,白天看上去是灰扑扑的、僵死的,没有什么生气,到了晚上就开始变身,变得金灿灿,变得风情万种。一旦夜晚过去,它重新变回面无表情,好像夜里什么都没发生过。

我搬离那里没多久,卷烟厂也搬了,建了更大的厂区,并且重新整合品牌,蓝色盒子的“海洋”烟,从此在市面上消失了。不过,2008年,在河北拜访作家于卓,看到他还在抽“海洋”,一问之下,才知道他是在兰州读的大学,一直喜欢抽“海洋”,问他从哪里弄到已经停产的“海洋”,他故作神秘:“我有我的办法。”

惦记“海洋”的,不只有于卓,兰州的朋友聚在一起,也常常提起这个牌子,因为想见而不得见,它渐渐成了一个都市传说,总有人说自己见到有人抽“海洋”,说有一条秘密的生产线,还在小批量生产,有办法的人才能拿到。至于这条秘密的生产线到底在哪里,产量有多大,没有人知道。这条秘密的生产线,和割肾传说一起,汇入了这座城市最深处。

作为一个不抽烟的人,我其实不知道烟的好处在哪里。我猜想,那也是一种味觉和嗅觉的巫术吧,让人小规模迷乱、酣醉。当然,它带来的感受里,应该也混杂了对这座城市的怀念。所以,去外地的朋友,常常要我给他们寄烟,每当我奔走在街上,搜寻着“兰州”,我都很愿意假想,我寄去的是一个黑匣子,里面储存着关于这座城市的一切,给一支“兰州”,也许就是给一个兰州。

兰州人每每提起外地人对自己家乡的看法,总有点气鼓鼓的,流传最广的那个“骑骆驼”传说最能说明这一点。去外地求学的兰州孩子,每逢假期回家,都会告诉朋友,南方同学都在问,兰州人是不是得骑骆驼上班,他们则以自损的方式进行了反击:“是的,居民财富也以拥有骆驼的数量来衡量。”

也许是因为交往人群的差异,我的外地朋友,从没向我提出过与“骑骆驼”有关的问题,有些朋友对西北地理、民族、宗教的了解,也远远超过我。我因此产生了怀疑,也许,“骑骆驼”传说,以及对这个传说进行的反击,只是一则都市传说,是返乡青年对自己忠诚度的夸张表达。每个离开家乡的青年,都在有意无意间,传递着这个传说,这是交流的必需环节,也是情感认同的重要组成部分。

尽管兰州人不需要骑骆驼上班,但这座城市的自然状况,的确是再强烈的自尊心也无法遮掩的。这里的年平均降水量是三百六十毫米,而深圳的年平均降水量将近两千毫米,其间差别,堪称巨大。兰州毕竟还有黄河穿城而过,缓解了用水压力,那些没有大河的地方,对水的期盼,是可以想见的。在甘肃各地行走,处处可见修建在荒山上的小庙,有时候,一座山上会有好几座,人们在这些庙里最大的祈求是什么?海子的诗也许可以回答:《我请求:雨》。

这里气候的总基调是干旱,但在这个基调之下,在一个个较小的气候周期里,降水量也会有起有伏。科学家对兰州市气温和降水的研究结果表明,上世纪五十年代之后,兰州的降水量是在不断增加的,尤其是七十年代后,降水量的增加开始加速,2000年后,这种趋势更加明显。

当然,和数据比起来,个人的感觉,是不足以作为佐证的。个人感受里,有记忆的误差,有情感的干扰,但我也确确实实觉出,这十年时间,降水越来越多了,加上市政建设没能跟上,降水量的增加,就以格外夸张的情形呈现出来。

2003年夏天,送朋友回家,遇到暴雨,不到一个小时,整座城变成威尼斯,出租车变成贡多拉,从车窗里伸手出去,就可以摸到路面上蓄的水。此后十年,这座城常常一秒钟变威尼斯,例如昨天,我出门时,天上还只是落点小雨,一个小时后,微信朋友圈,几乎就变成威尼斯风光摄影大赛作品展。

当然,气候曲线也像股票K线,有起有伏,有崛起也有调整。2010年冬天到2011年春天,整个甘肃降水骤减,河西几乎没有有效降水,兰州市区降水量与多年同期均值相比,偏少百分之八十以上,已经算是特大干旱。那一年,小区常常贴出停水通知,水果和蔬菜都在涨价。

也是在2011年,我却经历了此生最多雪的一个冬天。那年冬天,兰州下了足足有三十场雪,距离兰州三十公里我家所在的小城,下了五十场大雪。隔三岔五地,大雪来了,雪花敲着窗子,我站在窗户前,想起詹姆斯·乔伊斯的小说《死者》最后的那个段落:“玻璃上几下轻轻的响声吸引他把脸转向窗户,又开始下雪了。他睡眼迷蒙地望着雪花,银色的、暗暗的雪花,迎着灯光在斜斜地飘落。该是他动身去西方旅行的时候了。是的,报纸说得对:整个爱尔兰都在下雪。”

而雪后的早晨,我全副武装地走出去,经过被雪覆盖的河道,经过那个在雪地上吊嗓子的老人,一直走到旷野里去,雪地上印着动物的小爪子,红日慢慢地升起来,把红光映照到雪地上,我一会喊着“一二一”,在雪地上奔跑,一会索性躺倒在雪地上,印出一个人形。我必须要把大雪牢牢记在心里,以免它被接下来的春潮覆盖。